이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

임금

※ 위 임금정보는 직업당 평균 30명의 재직자를 대상으로 실시한 설문조사 결과로, 재직자의 자기보고에 근거한 통계치입니다. 재직자의 경력, 근무업체의 규모 등에 따라 실제 임금과 차이가 있을 수 있으니, 직업간 비교를 위한 참고자료로 활용하여 주시기 바랍니다. <조사년도: 2021년>

직업만족도

※ 직업만족도는 해당 직업의 일자리 증가 가능성, 발전가능성 및 고용안정에 대해 재직자가 느끼는 생각을 종합하여 100점 만점으로 환산한 값입니다.

<조사년도: 2021년>

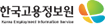

재직자가 생각하는 일자리전망

※ 위의 그래프는 직업당 평균 30명의 재직자가 해당 직업의 향후 5년간 일자리 변화에 대해 응답한 결과입니다. 직업전문가와 재직자들의 입장과 견해에 따라 일자리 전망에 차이가 있을 수 있으므로, 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

전문가가 분석한 일자리전망

(연평균 증감률 %)

향후 10년간 채소?특용작물재배원의 일자리는 다소 감소할 것으로 전망된다.

채소?특용작물재배원은 각종 채소 및 특용작물을 파종하고 재배하여 수확?판매한다. 통계청의 「농림어업조사」에 따르면, 농가 수는 2015년 108만 8,518가구에서 점차 감소하여 2022년에는 102만 2,797가구로 2020년 이후 다소 개선되었으나 꾸준히 감소하는 추세이다. 전체 농가인구는 증감을 반복하고 있으나, 2015년 256만 9,387명에서 2022년에는 216만 5,626명으로 8년간 약 40만 명이 감소한 것으로 나타났다.

농가 및 농가인구 변화 추이

(단위 : 가구, 명)

| 구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 농가 | 1,088,518 | 1,068,274 | 1,042,017 | 1,020,838 | 1,007,158 | 1,035,193 | 1,031,210 | 1,022,797 |

| 농가인구 | 2,569,387 | 2,496,406 | 2,422,256 | 2,314,982 | 2,244,783 | 2,314,064 | 2,215,498 | 2,165,626 |

| 농가인구(남) | 1,264,652 | 1,221,825 | 1,184,279 | 1,130,435 | 1,099,942 | 1,153,286 | 1,100,028 | 1,069,191 |

| 농가인구(여) | 1,304,735 | 1,274,581 | 1,237,977 | 1,184,548 | 1,144,841 | 1,160,778 | 1,115,470 | 1,096,435 |

자료 : 통계청, 「농림어업조사」

농가인구가 다소 감소하는 가운데 채소 작물의 생산면적과 생산량은 지난 8년간 지속해서 감소한 것으로 나타났다. 특히 2019년과 2020년에 다소 감소한 작물들이 있는데, 농업의 특성상 이전 연도와 큰 차이가 나는 해는 자연재해에 의한 수확량 감소 등에 기인한 것으로 예측할 수 있다. 채소의 경우, 수입에만 의존하면 신선도가 낮아져 가격과 상품성이 떨어지기 때문에 국내 재배가 꾸준히 유지되고 있다. 채소는 대표적 웰빙식품인 과채류(수박, 딸기, 참외, 오이, 호박, 토마토 등)의 경우, 상품 고급화나 주스 같은 가공식품으로도 활용되기 때문에 농가에 좋은 수익원으로 기여한다.

채소 작물의 생산면적과 생산량 변화 추이

(단위 : ha, 톤)

| 구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 과채류 | 면적 | 48,784 | 44,661 | 41,943 | 42,078 | 42,623 | 40,667 | 40,858 |

| 생산량 | 2,082,403 | 1,940,733 | 1,890,612 | 1,880,890 | 1,928,430 | 1,784,019 | 1,761,337 | |

| 엽채류 | 면적 | 43,747 | 40,203 | 47,352 | 47,906 | 41,635 | 46,481 | 46,339 |

| 생산량 | 2,644,402 | 2,291,518 | 2,880,828 | 2,930,379 | 2,354,131 | 2,715,655 | 2,555,028 | |

| 근채류 | 면적 | 23,220 | 21,485 | 24,935 | 25,559 | 21,572 | 23,473 | 23,248 |

| 생산량 | 1,367,921 | 1,085,223 | 1,233,006 | 1,307,704 | 1,178,197 | 1,279,506 | 1,284,450 | |

| 조미채류 | 면적 | 95,708 | 96,586 | 97,918 | 109,304 | 104,860 | 94,116 | 99,655 |

| 생산량 | 2,072,280 | 2,297,762 | 2,216,280 | 2,629,133 | 2,725,088 | 2,224,502 | 2,675,420 | |

자료 : 통계청, 「농작물생산조사」

특용작물의 경우, 농가 수가 가장 많은 유지작물(들깨, 땅콩, 유채, 참깨, 아주까리, 해바라기) 농가 수가 다소 감소한 것으로 나타났다. 농가 수는 적지만 생산량이 많은 버섯류(느타리, 상황, 새송이, 양송이, 영지, 팽이 등)는 비슷한 생산량을 유지하고 있다. 다양한 약용작물을 수확하는 농가 수는 다소 부침이 있지만, 생산량과 재배면적이 비슷한 선을 유지하는 것으로 나타났다.

특용작물별 농가 수, 재배면적, 생산량 변화 추이

(단위 : 가구, ha, M/T)

| 특용작물 (품명) | 항목 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 유지작물 | 농가 수 | 360,481 | 258,732 | 227,308 | 210,923 | 200,538 | 194,297 | 187,966 |

| 재배면적 | 72,556 | 78,500 | 78,416 | 63,904 | 65,920 | 62,940 | 60,860 | |

| 생산량 | 74,468 | 81,301 | 80,063 | 64,235 | 63,720 | 55,279 | 63,439 | |

| 섬유작물 | 농가 수 | 128 | 241 | 164 | 126 | 122 | 120 | 126 |

| 재배면적 | 23 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42 | |

| 생산량 | 77 | 116 | 130 | 165 | 166 | 165 | 146 | |

| 기호작물 | 농가 수 | 3,645 | 3,790 | 3,455 | 2,637 | 2,687 | 2,524 | 2,543 |

| 재배면적 | 2,786 | 2,926 | 3,064 | 2,756 | 2,858 | 2,718 | 2,734 | |

| 생산량 | 3,902 | 4,302 | 4,250 | 4,087 | 4,973 | 4,309 | 3,820 | |

| 약용작물 | 농가 수 | 40,799 | 38,924 | 37,108 | 32,972 | 30,241 | 30,553 | 29,674 |

| 재배면적 | 14,332 | 14,458 | 13,458 | 11,715 | 11,306 | 11,052 | 10,706 | |

| 생산량 | 83,068 | 76,886 | 70,456 | 59,444 | 64,111 | 55,183 | 58,061 | |

| 버섯류 | 농가 수 | 3,361 | 2,398 | 2,159 | 2,112 | 2,058 | 2,186 | 2,113 |

| 재배면적 | 726 | 467 | 418 | 412 | 488 | 528 | 529 | |

| 생산량 | 167,366 | 162,292 | 149,890 | 135,776 | 152,853 | 144,893 | 143,620 | |

| 기타특작 | 농가 수 | 666 | 377 | 315 | 327 | 241 | 223 | 219 |

| 재배면적 | 309 | 200 | 127 | 144 | 98 | 90 | 90 | |

| 생산량 | 3,501 | 2,861 | 2,082 | 2,087 | 1,635 | 1,508 | 1,508 |

자료 : 농림축산식품부, 「특용작물생산실적」(연도별)

채소?특용작물재배원의 일자리에 영향을 미치는 요인은 국민의 식생활 패턴과 관련이 있다. 채소와 특용작물은 웰빙이나 건강관리 차원에서 소비자가 자주 찾는 농식품으로 식습관이 개선될수록 더 많은 소비로 이어질 수 있다. 또한, 가공식품으로 수익을 내기 좋은 농산물인 채소와 특용작물은 앞으로도 생산과 소비가 꾸준할 것으로 예상된다. 스마트팜의 개발 및 보급은 채소?특용작물재배원을 포함한 농업 종사자의 일자리 전망에 중요한 영향 요인이다. 스마트팜은 사물인터넷(IoT) 기술을 활용하여 농작물 재배시설의 온도?습도?일조량?이산화탄소?토양 등을 자동으로 분석하고 제어할 수 있는 장치와 시설을 갖춘 최첨단 농장이다. 채소?특용작물 분야는 비닐하우스 재배가 보편화되어 있어 스마트팜을 적용하기 좋은 환경이 갖고 있다. 이 때문에 다른 작물에 비해 스마트팜 기술 적용이 더 빨리 진행될 것으로 보인다. 스마트팜은 고령자의 영농을 용이하게 하고 청년층의 유입을 촉진하는 한편, 적은 인력으로 농업 생산을 가능하게 해 인력감소 요인이 되기도 한다. 채소?특용작물재배원의 일자리는 농업인구의 고령화 및 청년세대 유입 감소 현상과 맞물려 있고, 농업기술 발전으로 농업인력 수요가 감소하는 요인을 함께 고려해야 한다. 농업은 식량안보 차원에서 중요한 산업으로 정부가 정책적으로 지원?보호하고 있다. 또한, 친환경?유기농 농산물 및 웰빙에 대한 수요가 증가하고 있고, 정부와 관련 업계에서 식품산업 및 바이오식의약품 산업 육성, 친환경 농법 개발 등에 힘쓰는 등 농촌경제 활성화와 농촌인구 유입을 위해 노력을 기울이고 있다.

종합하면, 농촌으로 인구 유입이 활발하지 않고 농업인구 고령화와 농산물 수입 증가, 스마트 기술 도입 등으로 향후 10년간 채소?특용작물재배원의 일자리는 다소 감소할 것으로 전망된다. (2022년 작성, 2023년 수정)

| 전망 요인 | 증가 요인 | 감소 요인 |

|---|---|---|

| 인구구조 및 노동인구의 변화 | - |

|

| 가치관과 라이프스타일의 변화 |

|

|

| 과학기술의 발전 | - |

|

| 국내외 경기 변화 | - | - |

| 기업 등의 경영전략 변화 | - | - |

| 산업 특성 및 산업구조의 변화 | - |

|

| 환경과 에너지, 자원 |

|

- |

| 법·제도 및 정부 정책 |

|

- |

| 기타 요인 | - | - |

※ 위의 일자리전망은 직업전문가들이 「중장기인력수급전망」,「정성적 직업전망조사」,「KNOW 재직자조사」등 각종 연구와 조사를 기초로 작성하였습니다.

일자리현황

‘채소·특용작물재배원’ 더 알아보기

-

한국직업전망

농림어업기술자는 하나의 직업을 의미하는 것이 아니라 농업, 임업, 어업에 종사하는 기술자를 통칭 하는 개념이다. 이러한 농림어업기술자에는 농업기술자(농촌지도사), 임업기술자(산림경영지도원), 해양수산기술자(어촌지도사)가 포함된다. 구체적으로 농업기술자(농촌지도사)는 농가를 대상으로 농업소득 증대, 작물생산 기반의 확충, 농업생산성 향상을 위해 재배기술 및 우량품종 등에 관한 교육·홍보를 실시하고 지도한다. 교육을 통하여 각종 작물재배 방법과 신품종을 보급하고, 농업인의 의식개...

-

테마별 찾기

해당 직업 정보가 없습니다.

-

대상별 찾기

해당 직업 정보가 없습니다.

-

이색직업별 찾기

해당 직업 정보가 없습니다.

-

신직업별 찾기

해당 직업 정보가 없습니다.

-

동영상

해당 직업 정보 동영상이 없습니다.